純平の屈託のない、そして何も知らない言葉に、正朝は視線をそらした。

純平の屈託のない、そして何も知らない言葉に、正朝は視線をそらした。

まさか、出勤前にルネには行ったとは言えない。サービスは受けなかったが。

「あれ、何か、機嫌ば悪かすることの自分が言ったとですか」

正朝は返事をしなかった。午前5時のディーリング終了時には負けは400万円に膨れた。

5月。初夏の夜明けを迎えた店外に正朝は立つ。中洲1丁目のネオンは消えていた。

飲みに行こうと誘う隆史に片手を振って、正朝は真っ直ぐに薬院のマンションへの帰路についた。自室に入ると、すぐにベッドに倒れ込んで眠った。

午後3時に目覚めた。薫は来なかった。

待っている気持ちがなかったかというと嘘になる。薫に会いたかった。

正朝は日課にしているカードさばきの練習をした。

羅紗を張ったテーブルの上で、カードをシャッフルする。

―切れが悪い。

自覚する。肩が良くない。

ミソンの身の上を知ってしまったからか。

―それで動揺しているのか。俺らしくもない。あの娘の身の上は関係ないことだ。

イラついて、マルボロを1本くわえる。普段なら2時間で切り上げる練習を、延々と繰り返した。肩の感覚は、つまり指先の感性は、本調子に戻らなかった。

5月2日。午後10時。正朝はシャトーに出勤した。深尾店長が言った。

「ゴールデンウィークに入っているからね。お客は増えるだろう。しっかり頼むよ」

たしかに普段より客が多い。大金を賭ける客も増えるはずだ。

―流れを、戻さなくては。

と正朝は思った。だがそれは焦りだとも自覚した。

カジノフロアに大介の姿があった。静岡から戻ってきたのだ。

大介はポーカーをディーリングしていた。客を楽しませ、客にも勝たせ、それでいて最終的には店側に利益を出す。それがディーラーの神髄だ。勝ち金を手にした客はまた店に来てくれる。そうしたさばきをコントロールできればディーラーとしては一流だ。

正朝は、その肩を持っていたはずだ。それがこの2日ばかりは失っている。

それに引き換え、この晩の大介は最上の肩をしているといってもよかった。

午前0時に正朝や隆史や、そして大介も休憩のため控え室に戻った。

「夕子は昨日、無事に静岡の施設に入院させたよ。入院費は僕が支払う。そして夕子には、もう二度と会わない。夕子には覚醒剤から抜け出して、幸せになってもらうんだ」

嬉々として大介は語った。それが大介の最上のディーリングの理由だった。

その晩、正朝は不甲斐ないディーリングに終わった。100万円の負債を店に与えた。

5月3日、午前5時。零敗感に包まれて正朝はシャトーをあとにした。

昨日と同じように隆史や純平からの誘いを断り、大介にも挨拶だけをして帰路についた。

薬院のマンションのベッドに倒れ込む。眠りについたのは午前6時を過ぎた頃だった。

午後2時に玄関のチャイムが鳴った。眠り足りない疲労感を抱えて、正朝がドアホンに出る。はしゃいだ声が耳に響いた。

「うちたい。薫たい。マサ君、どんたくを観に行こうっ」

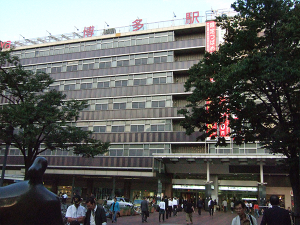

博多どんたく港祭は、毎年5月3日と4日に開催される。

着替えを済ませた正朝の手をとって薫は街へと急ぎ足に歩く。

薬院の表通りは、すでに祭の行進が通っていた。

お囃子の音が聞こえてくる。

2人は薬院から天神へ向かって歩いていった。

派手な和装に三味線を抱えた一団が行進する。

お囃子と音楽と歓声で街は大賑わいだ。

「あっ、あれあれ。花自動車」

薫が指さす先に、極彩色の花飾りで埋めつくされたバスがゆっくりと走行していく。

お囃子の行列だけかと思うと、西洋楽隊がマーチを演奏しながらパレードをする。

統一感のない、ごちゃまぜの何でもありのお祭り騒ぎ。それが博多どんくただ。

どんたくは、治承3(1179)年の松ばやしが起源たとされている。平安末期、平清盛が活躍していた時代だ。

その松囃子とは朝に櫛田神社を出発する、大黒、恵比寿、福神の行列のことだ。

神様に扮した者たちが馬に乗り、稚児を従えて街中を練り歩く行列なのである。

行列は、通りもんと呼ばれる。

どんたくは明治5年から明治12年まで禁止されていた松囃子を復活させるときから使われ始めた祭の名称だ。

オランダ語のZondag(休日)がその語源といわれている。